李强:农民工跃升“中产”利于社会成功转型

中国网 china.com.cn 时间: 2011-01-13

|

|

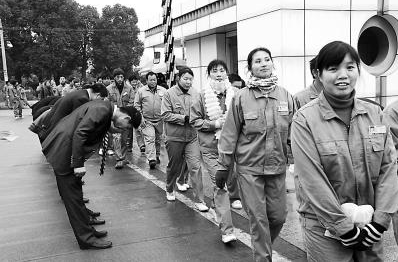

近日,浙江省台州市一家企业新年第一个工作日,董事长携公司中高层领导在大门口鞠躬迎接员工上班。

新年伊始,清华大学人文社会科学学院院长李强就有关“城市农民工社会地位转变”的尖锐话题,接受了记者的专访。

2010年12月18日,北京市社会科学界联合会在北京师范大学举办了“2010年学术前沿论坛”,论坛主题为“改革与当前社会发展的新问题”,主讲人均为京城知名教授和学者。其中,李强教授所作的《扩大中产阶层战略的核心环节——我国城市农民工地位转变的途径》的发言,引起人们对当前我国庞大的进城务工人员——农民工的社会地位如何向中产阶层上升与社会健康发展之间关系的深层次思考。

作为社会学家,李强教授长期从事有关“社会分层理论”的研究,撰有《中国大陆的贫富差别》、《当代中国社会分层与流动》等一系列著述,并获得全国高等学校人文社会科学研究优秀成果一等奖。

底层人群过大,威胁社会稳定

记者:人们通常所说的“农民工”,是指“身在城市从事非农业工作的农业户口的工人”,这似乎是中国特有的一种身份称谓。据国家统计局2010年发布的监测数据,2009年度全国农民工总量已接近2.3亿人。如此庞大的人群进入城市工作,却始终处在社会下层,一些城里人在他们面前总抱有或多或少的优越感,似乎已“集体默认”这种状态理所当然。作为社会学家,您为什么特别关注农民工的社会地位问题?

李强:近些年,社会学界做了不少有关中国社会结构的研究,如陆学艺教授的“十阶层理论”,孙立平教授的“社会断裂论”,还有我提出的“倒丁字形社会结构”等。这些理论虽然观察视角各不相同,但有一点是相同的,就是都承认我国有一个巨大的社会中下层,特别是庞大的包括农民工在内的农民群体始终居于低位。任何社会,如果底层过于巨大,如果社会的多数人处在下层或中下层,对于社会稳定都是一种威胁。前一阶段,泰国的“红衫军”事件就从侧面告诉我们,底层巨大的社会,是随时潜伏着社会危机的。所以,怎样改变以中下层为主体的社会,是中国社会结构变迁中的最大难题。

我国社会巨大中下层群体产生的直接原因,是城乡二元结构。迄今为止,农村户籍人口仍然占到全社会的55%,也就是说,农民群体是导致金字塔结构的主要原因。你刚才说的是2009年的数据,其实目前农民工人数超过2.6亿了。但是,研究证明,农民工即使进城打工,从事工业劳动,他们在整体社会结构中的地位并没有明显变化。特别是在城市里,他们始终处在下层的位置上。这个问题如果引不起重视,肯定会影响中国社会改革深化的进程。

记者:近年来,政府采取了一系列辅助三农的政策,包括取消农业税,对种粮农民进行直接补贴,建立新型农村合作医疗制度,注重维护进城务工农民权益等。您觉得这些政策是否有利于改善农民工的社会地位?

李强:这些政策使农村、农民包括农民工的生活确实有所改善,对他们的发展无疑是有利的。不过,前段时间,《人民日报》有篇文章,显示城乡收入的差距还在进一步扩大,而户籍、出身正是拉大收入差距的主要推手,“工薪阶层、农民家庭的优秀子弟通过自身努力‘鲤鱼跃龙门’、入职高薪管理机构和行业的机会越来越少”。这篇文章引用了“北京师范大学收入分配与贫困研究中心”的调研数据。所以,今天的现实是:一方面,政府出台了很多帮助农民及农民工的政策;另一方面,社会运行的结果,却没有相应带来农民及农民工地位的提高,阶层间的差距在继续拉大。

记者:这背后的原因是什么呢?

李强:我先从社会分层的角度,分析一下地位较低阶层如何才能实现上升流动。历史经验证明,阶级、阶层地位的变迁,是难以靠别的社会阶层的帮助实现的。帮助农民阶级改变地位,毛泽东的实验进行得最为气势磅礴,但是,60多年过去了,今天看来,我国农民的经济收入还是低的。“文化大革命”中,工人阶级领导一切”、工农兵占领上层建筑的实验,也均告失败。我认为,新中国成立多年的经验教训、进而上溯清帝逊位以来的百年历史,证明了社会地位的变化是渐进的过程,采取骤然变化、超常规改变的方式,社会地位结构短时间变了,长时间又复原了。而在社会按照常规运作的情况下,也就是对于法治、法规大体认同的条件下,社会地位的变化,是社会各阶层在制度体系内博弈的结果。今日中国,参与博弈的因素有:市场的作用、政府的作用、权力的作用、金钱的作用、单位的作用、关系的作用、平民的抗争(如信访等),以及包括网络呼声在内的舆论作用等等。

正常社会一定要避免存在“没有机会的群体”

记者:在您看来,弱势的农民工该怎样进行博弈,提升社会地位呢?

李强:博弈的结果取决于各阶层自身的力量,这包括各个阶层的优势因素和劣势因素。当然,所谓优势、劣势情况也很复杂,不是绝对的。比如有些群体有钱有势,以为博弈必胜,但结果是大多数公众对这样的群体反而产生了“社会抵触”……所以,人数也是重要优势,平民显然有人数上的绝对优势。

在社会按常规运行的博弈中,制度安排对结果最为关键。如果制度安排含有对某些群体的利益倾斜,博弈结果也往往会有这种倾向。公正的制度安排,其核心原则是机会均等、公平竞争。当然,任何社会都做不到让每个人都实现地位上升,地位变迁的结果,总会是有人上升了,有人下降了。但是,正常的社会一定要避免存在“没有机会的群体”。

现在,让我们看看,农民工这个阶层,在正常的社会博弈中有什么优势和劣势。

首先,农民工是我国各个劳动力群体中,最具年龄优势的群体。他们年轻,精力旺盛。2007年我曾在全国9个省(包括直辖市)进行了一项对于城市农民工群体的调查,发现农民工中年龄在17岁~45岁的,占到了88%。

这样有活力的劳动群体,在经济中的贡献如何呢?通过数据分析,我发现,31个省、自治区、直辖市的人均GDP,与农业流动劳动力存在明显的正相关关系。其中,农民工的流入比例,与该地区人均GDP的相关性最强,高达0.76。这说明,农民工对各省级行政区人均GDP的社会贡献最大。

既然农民工年龄有优势,对社会经济发展贡献又巨大,为什么他们在社会地位的竞争中却处于劣势?这就不能不使我们思考现有制度安排中的问题了。

记者:一般人通常以为,农民工社会地位难以提升,因为这个群体受教育程度相对较低。在您看来,有什么更合理的制度安排,可以改变这种状况吗?

李强:社会学常讲“三元分层”,认为人的社会地位是由财产、权力和声望三元因素决定。其实,这种分层视角有很大缺陷。在我国,如果仅仅通过三元分层模式来阐释社会地位,就漏掉了非常重要的社会因素,比如户籍身份。户籍制,是中国特色的社会地位体系,在实际生活中起着重要作用。再比如家庭出身。尽管我们一再抨击“血统论”,但是,在实际的社会生活中,人们很看重一个人的出身,这也就是为什么,一些自称高干家庭出身的骗子屡屡得手的原因。

公正的制度,是每个人都有竞争和上升流动的机会。而不公正的制度,则是上升机会向某些社会成员倾斜,而对另一些社会成员构成歧视。农民工群体平均受教育程度低,这是事实,但这不等于他们的技能低,也不等于社会对这些技能的需求低,更不等于他们的社会地位就应该低。我认为,目前我国制度安排中一个突出的问题是,没有为农民工具有的技术优势设计出良好的上升通道。我称此为“技术流动的社会断裂”,这个“断裂”造成的直接社会后果,就是对各地GDP贡献巨大的农民工,却总体处在“有技术无地位”的社会劣势位置,这正是我特别想强调的观点。

我曾经用调研数据证明农民工的技术优势,在统计学意义上证明了他们的劳动和中国发展的相关性最强。其实,即使没有这些数据,我们有目共睹的数不胜数的高楼大厦,“西气东输”、“西电东送”、“南水北调”、“青藏铁路”等一系列重大工程项目,以及各地成千上万的工程建设,数以亿计的各类产品,都能证明农民工的劳动是有技术含量的,被我们称作“农民工”的很多人,其实应该属于“高级技术工人”。

但是,上述这些项目都是“集体成果”,其技术地位含量怎样落实到个人身上呢?这样我们就要分析,个人是怎样获得技术地位的。譬如,我们问一个人为什么被认为是专家,人们会说看他的技术职称啊:高级工程师、高级编审、主任医师、教授、讲师等等,最高级的是“中国科学院院士”、“中国工程院院士”甚至“两院院士”。总之,只有得到了社会制度的认可,一个人才可能获得相应的社会地位。这就是一个社会的“专业技术证书制度”。

在我国,农民工与“专业技术证书制度”的关系是什么呢?从形式上看,政府的“人力资源和社会保障部”已经建立了“国家职业资格证书制度”,由各地的人力资源机构颁发“职业资格证书”。该证书共分五级,涉及各个行业。但是,我国绝大多数的农民工,都没有获得过这种“职业资格证书”。这就不能不反思我们的专业技术证书制度本身了。在经济发展中作出巨大贡献的农民工,明明完成了高水平的专业技术劳动,但却基本上没有获得被社会认可的专业技术证书,难以进入中产阶层的队伍之中。

农民工这种有技术无地位的“地位上升滞后现象”,已经威胁到了中国社会结构的整体变迁。从我国的社会结构看,迄今最大的问题是“中层欠缺”,下层巨大。如何使有专业技术、技能的农民工,通过成为“高级技术工人”这一环节,上升到社会中间阶层的位置上,是我们国家的决策者亟须考虑的重大问题。