何新建:资助百余名孩子 孤独慈善十四年

中国网 china.com.cn 时间: 2011-03-07

|

|

何新建的店很好找。在湖南攸县长途汽车站下车,打个车去南门大街,是一排老旧的临街门面。随便问个店主,知不知道有个叫何新建的,常年资助贫困学生,店主即用手一指,菜市场的方向,越过污水横流的各类摊点,一块“爱心资助贫困学生联系点”的木质牌匾赫然在目。

一身略有些发黄的军绿色衬衫,双手拢在裤兜里,鬓角的头发已有些花白,正站在店门口笑眯眯地注视着到访的记者——他便是何新建了。

中秋节,何新建替孩子们修自行车

孩子们

“你来得不是时候。”

说这话的时候,何新建正在距店百余米远的家中灶台前忙活,以往的晚饭都是老伴儿操持,今天记者远道而来,他要亲自露一手。

房子是住宅小区隔壁的自建房,占地200余平米,前后两进,天井上方的棚架上,爬满了各式菜蔬,丝瓜、南瓜、豆角都有。这房子是1984年砌的,前院楼下是何新健老两口的住房,楼上是儿子的;后院原来是杂物间,门对门的两间,从1997年开始,这里成了何新建资助的孩子们的宿舍。次日是中秋节,孩子们都打发回家过节去了,儿子在单位值班,偌大的房子显得有些冷清。

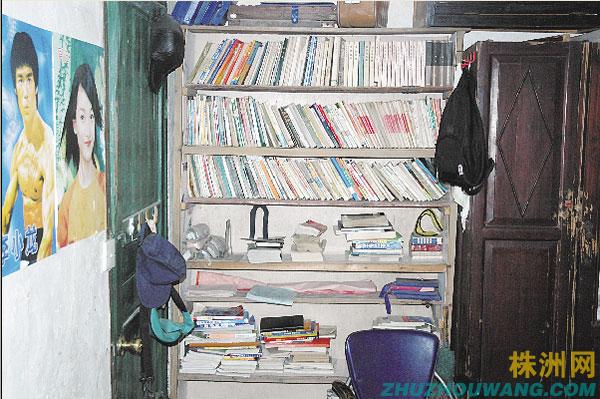

推开孩子们的宿舍,一股青春期男孩独有的馊臭味儿扑面而来。房间里有书架,有电视,凉席和被子虽有些破旧,但都叠放得整整齐齐,过道上漱口杯和毛巾挂满了一长条,鞋柜里已经堆放不下,有几双鞋子就随意堆在墙角,这些都是何新建添置的,现在分属于居住于此的4个大男孩。

这4个孩子两个上初三,一个上初二,另一个上高二,都是父母不全、家庭极度贫困而寄居于此的。其中那个名为何丹的高二孩子,从小学一年级起就住在这里,迄今已逾十年。

他们只是何新建14年来资助的百余名孩子中的极少部分,更多的孩子散落在攸县各所中小学,每年的开学季节,他们总能收到何新建准时送达的学杂费和生活费。截至如今,何新建资助过的孩子,有35名走进了大学校园,其中包括1名博士生、5名硕士生,还有1名清华学子。

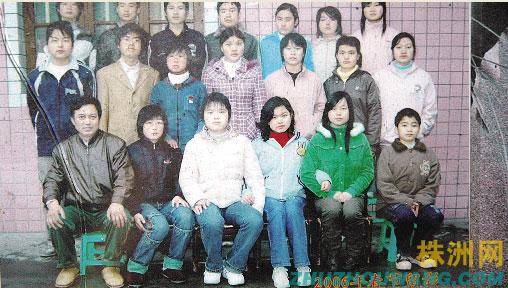

两个初三孩子的宿舍窗口挂了一张合影,何新建和十数个孩子一起,脸上的表情显得严谨,照片里的孩子大小不一,做为惟一的“教师”,何新建低调地坐在人群的最左边。

何新建指着照片中的孩子如数家珍:这是谁谁谁,现在在哪里上学(工作),当时家里是什么状况……那个叫何丹的孩子缩在角落,满脸稚气,“他当年是最小的,如今是这里的老大哥了。”

每年春节,何新建都会组织孩子们的聚会。2008年春节的那次聚会,一个孩子匆匆赶来,又匆匆而去,说当日是外婆的生日,不能跟大伙儿一起吃饭了,何新建恍然大悟,这些孩子虽然不少都失去了父母,但也有其他的亲人啊,不能剥夺本就亲情缺失的他们与亲人团聚的机会。也就从那年开始,孩子们的聚会改为“两年一小聚,五年一大聚”了。

最近的一次聚会是今年正月初五,在县城里的望云宾馆,来了46个孩子,最大的26岁,最小的6岁。有参加工作的孩子打算承担此次聚会的费用,私下还想给何新建一些钱来回报多年的资助之恩,何新建知道了,很不高兴。“聚会是我发起的,当然是我掏钱;我自己有手有脚,要你们的钱做什么?”

最终,这次聚会还是何新建自掏腰包,而孩子们的好心,何新建也并没拒绝,他成立了“爱心助学基金”,有心的孩子可以将钱汇入此账户,“我不会动里面的一分钱。等我死了后,再把钱取出来,继续资助上不起学的孩子。”

何新建和孩子们在一起

生计和事业

在何新建的小店里,摆满了各式老旧的柜子、货架以及若干残缺的沙发、床架等家具,这是他赖以养家以及资助贫困学生的全部。这些废弃的家具低价收进后,再整修一番,又能卖个不赖的价钱,“比收废品还是要高级些。”何新建自嘲道。

应该说,何新建的商业眼光还是较为超前的。早在上个世纪80年代初,何新建就开始干起了个体户,最早是经营书店,那会儿社会上读书的气氛还很浓,书店的生意也十分红火,现在居住的两进小院落也砌于此时,当时花了1万多块钱,是周围最好的房子。

现在经营的寄卖店是1990年开办的,这份活儿有一定的技术含量,如何能用残缺的器材拼凑出一份相对完美的家具,一般人没有这份儿功力。

如果不是把大部分时间和精力都投入到资助贫困学生这件事情当中,何新建的生意本可以做得更大更强。一个明显的例子是,在何新建的生意最为红火的时候,他店子的周围陆续开了近十家同样的寄卖店,但都经营不下去,陆续关张,只剩他一人的店招屹立不倒。

1997年,何新建开始通过攸县团委“希望工程”与贫困生取得联系,走上历时14年的资助贫困学生之路。最初只是简单的物资援助,定时送些钱物托“希望工程”转交。走访过一些贫困学生的家庭后,援助就变得多样起来,甚至开始接那些贫困孩子在家里居住,只因为这些贫困孩子的家境让他想起了自己孤苦无依的儿时岁月。

何新建是孤儿,父母生下他后就送了人,跟养父母的关系并不好,离家出走的把戏也玩了好多次。看到这些贫困孩子因失去父母而缺失的亲情,何新建总会想起曾经的自己,同时也明白,这些孩子除了物资上的援助之外,更需要的还是与父母长辈之间的舔犊情怀。

何新建已完全胜任这些贫困孩子父亲的角色。孩子有什么事,考试得了好成绩,因为调皮被老师责罚,甚至于只是青春期孩子独有的苦闷情怀,何新建得知后,总是第一时间赶到,要么夸奖,要么百般抚慰,直到这些孩子的心境渐渐平复下来,他这才匆匆地转身离去,店里的生意还等着他。

因为将时间和精力大多都投入到了资助贫困学生的事业之中,店里的生意也大受影响。这个小店,已是近2年来的第十次迁址,一个原因是生意大不如前,攸县人有钱了,很少有买旧家具的;另一个原因是,门面越来越俏,房东都在提租金,何新建不肯在租金上有所妥协,只得一再地搬“家”,位置越来越偏,店面越来越小——现在的这个店铺,前后不到10平米,堆满了各式废旧的家具,连转身都有些困难。儿子婚后想买房也一直未能如愿。

而十多年前跟他们一起临街开门面做生意的伙伴,不少如今已是身家数百万的大老板了。“他这个人,忙了一辈子,还是个穷光蛋。”这是何新建爱人蔡阿姨说得最多的话。

这个抱怨自然是针对何新建忘我地资助贫困学生而发。这么多年来,何新建资助学生一共花了多少钱,她并不知道,也没问过老伴儿,偶尔问了,也从没得到过确定的答案。

但抱怨归抱怨。何新建在店里忙活生意的时候,老伴儿也从没闲着,200余平米的房间要打扫清洁,4个孩子的衣服要清洗,还有一家人的饭菜要侍弄。

宿舍里孩子们的书架

中秋节

中秋节那天,何新建5点刚过就起床了。这是他多年来养成的习惯,往常的这个时候,他要赶最早的班车去往攸县各乡镇的中小学校,这些中小学校分布着他资助的23名贫困学生。往往是头一天晚上老师给他电话,或者是需要交什么费用,或者是孩子有了什么样的心理状况,或者哪怕什么事也没有,他估摸着有一段时间没见着孩子了,也想去看看。

不过,今天过节,孩子们都回家跟亲人团聚了,他也不想开店营业,所以哪儿也用不着去。

不用出门并不意味着他可以休息一天,杀鸡、买菜、择菜,按当地风俗,中秋节不管多寒酸,都须有八大碗菜肴的,除此之外,他还得利用这个难得的“假期”,把一些积存多日的活儿给做了,天井院子里的下水道好像堵了,孩子们的自行车也好像出了点问题,他都得一一整修到位……家里的电话不断响起,都是他曾经资助过的孩子打来电话问候他节日快乐。

他告诉记者:这是谁谁打来的电话?现在在哪里?在做什么?当年资助他们的时候,各自又是如何的家境。

这些电话中并没有那位名叫刘康永的清华学子,对此,蔡阿姨很有些想法。“这孩子,2年都没联系了,这点人情世故都不懂,读那么多书有什么用?”何新建却很理解人家,说他2年前清华毕业后在长沙自主创业失败,又潜回清华上研究生去了,估计也是好面子,觉得自己没混好,不好意思跟自己联系。

同样的抱怨还落在了寄居于此的何丹身上。“昨天出门的时候,连招呼都没打一声就走了,喊一声伯娘就那么吃力啊?17岁的人了,连这点事都不懂。”

何新建又用上了那套朴素的唯物主义辩证法,“一个人不可能全是优点,总有缺点的。我们要看到人家的优点,不要老盯着缺点看。”继而又表扬起何丹是如何如何地会读书,学校老师又是如何如何地看重他。

更大的尴尬是,有时候,一些受资助的孩子家长收到何新建的资助后,会有些风言风语,譬如“这么大的老板,才给这么点点钱”之类的话。这些话也传到了何新建的耳朵里,先是生气,继而默然,到了下一次该资助的时候还是继续资助。

蔡阿姨最大的抱怨则来自于今年春节的那次聚会,何新建竟然没叫上她参加。“我辛辛苦苦做饭洗衣10多年,就算是个保姆,也应该喊我一起吃个饭嘛!”蔡阿姨至今仍有些不平。

这次,何新建不再“狡辩”了,只低头不语。等老伴儿转身离开,才跟记者道:“我老婆啊,层次太低,总想着帮了人家就应该得到什么回报,这思想不对。有句话不是说得好嘛,‘十年树木,百年树人’,你不能只看着眼前的这点儿利益,要等百年之后,我老何为国家培养了这么多人才,为社会做了多大的贡献。”

但即便对何新建资助的孩子有这样那样的看法,蔡阿姨仍恰如其分地演好了“后勤总管”这个角色,家里纤尘不染,孩子们回到这个寄居的家里总能吃上热腾腾的饭菜。

中秋节中饭的时候,气氛有些冷清,蔡阿姨忽然冒出一句:“孩子们在的时候,看他们吃饭,多有意思啊!”

(记者 郭亮)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||